|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 二上山の夕焼け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月下旬から5月上旬には有名なボタンの花が見ごろで参詣者を迎えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

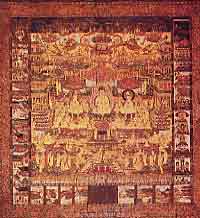

| 本堂 (曼陀羅堂) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 国宝 塑造弥勒仏坐像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 重要文化財 乾湿四天王立像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本堂 内陣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 練供養会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中将姫ゆかりの石光寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

中将餅 中将姫伝説にちなんだ草餅で、よもぎ餅を小豆あんでくるみ、ボタンの花びらをかたどった素朴な生菓子です。 中将堂本舗 北葛城郡当麻町当麻55-1 電話 0745-48-3211 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 当麻寺から北へ歩いて15分のところに中将姫ゆかりの寺があります。 中将姫が曼陀羅を織るときに天女の助けを借りて蓮糸を五色に染めた「染井」という井戸があり、「染め寺」と呼ばれています。この辺の地名が「染野」と言います。 また寒牡丹も有名で11月下旬から1月中旬が見ごろです。 拝観時間 8時30分〜16時30分 電話 0745-48-2031 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

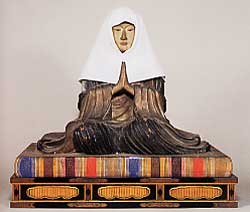

| 資料 NHK衛星放送 平成古寺巡礼展 --奈良・大和路に秘められた仏像を訪ねて-- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 像高はセンチメートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

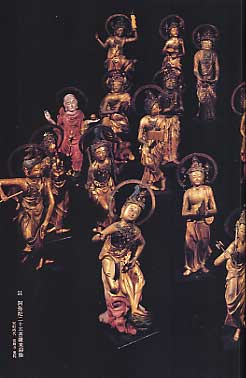

| 阿弥陀二十五菩薩来迎像のうち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 観音菩薩立像 | 阿弥陀如来立像 | 勢至菩薩立像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| このページTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ↑アイコンクリックHOMEへ |

↑アイコンクリック

大和路古寺散策 トップページへ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

http://www.yoneden.co.jp/

MEDIA CITY 株式会社 ヨ ネ デ ン インターネット事業部 責任者 米川 勇 〒635-0046 奈良県大和高田市西三倉堂2-1-7 TEL 0745-52-4929 FAX 0745-52-7773 E-mail: yoneden@nyc.odn.ne.jp 当サイトに掲載しています画像、写真、記述等一切の無断転載、転用を禁じます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||